成人性生活影片

成人性生活影片

一、弁言:错假冤案《玉梨魂》

徐枕亚的长篇演义《玉梨魂》1912年起在《民权报》上连载,次年出书单行本,风靡一时,自后无间再版,销量达五位数。1924年由上海明星电影公司将演义拍成电影,票房“为历来中国克己影片冠”,拷贝运往南洋等地。一部具韵文立场的文言演义却谱写出如斯出彩的“当代”传闻,此状态令东谈主深念念。

徐枕亚与《玉梨魂》

《玉梨魂》至今属中国当代“纯文学”经典,殆无异议。但持久以来在中国当代文学史上它被视作“鸳鸯蝴蝶派”作品,与其他民国时刻“泛泛文学”作为“反五四逆流”而遭到批判,这源起于1918年7月《新后生》上周作主谈主的《日本近三十年演义之发达》一文。他合计晚清以来的“新演义”乏善可陈,由于作者衰退“东谈主生”不雅念,把演义行动闲书或警告讪笑、报私怨的器用,荒芜品评“《玉梨魂》派的鸳鸯胡蝶体、《聊斋》派的某生者体,那可更古旧得利害,好像跳出在当代的空气之外,且可无须论也”。稍后,1919年1月《新后生》“通讯”栏目上注销钱玄同的《“黑幕”书》,把那时流行的“黑幕”书与“鸳鸯蝴蝶派的演义”视并吞律,谓其摧折社会与后生,须一律加以扬弃。钱还指出其情理,说鸳鸯蝴蝶派之类的演义感奋于1914年,“正好政府厉行因循计谋,社会上又扬弃灵验之科学,而会得作念几句韵文,用几个典故的东谈主,不论那一方面都狠迎接,是以一切衰弱淫猥的旧诗旧赋旧演义复见盛行”。

《玉梨魂》电影告白(1924)

《玉梨魂》是否袁世凯“因循”的产品?其实这是个错假“冤案”。不外在显露历史真相时,笔者从“篡改”到“共和”的转型的语境中更宥恕这部演义的主体建构与“奥秘规模”倾向,以偏激与好意思学、文化政事的干系,而在1910年代中期杂志潮中,这一倾向业已形成一种文学潮水。由南社为骨干的一些文东谈主,一方面反对袁世凯而濒临其“专制”淫威,另一方面与孙中山“二次篡改”拉开距离,而投身于新兴的都市印刷传媒,通过巨匠发蒙鼓吹雠校主义的共和民主议程。他们以“国粹”为文化本位,用文言与口语在翻译和创作方面作了大批实验,设置了演义的“纯文学”地位。他们空前拓展了以个东谈主、家庭为中心的文学“奥秘规模”,通过“情教”的自我进化使抒怀传统负载具爱与好意思的语码,借以重建一种当代国民主体与家庭伦理。从文化政事的角度看,这一文学潮水具有去篡改化性质,要求给东谈主心与文化蓝本清源,以文学救赎的方式淹没暴力偏激心扉创伤,旨在飞速归附社会步骤,为共和机制的发展提供东谈主性的基础。

二、奥秘空间与寰球性

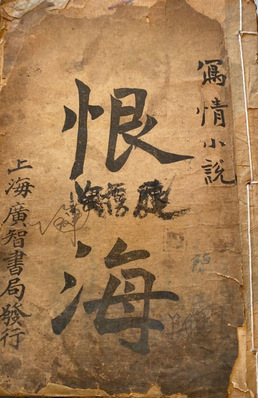

自1902年梁启超建议“演义界篡改”之后,在救一火爱国之声隐蔽下,“政事演义”、“空想演义”成为主流,后经有识之士一再饱读励,“言情”类型徐徐复苏,这以1906年吴趼东谈主的《恨海》为记号。演义叙述庚子国难之际两个官宦之家的逃无语程,两对后生男女,结局惨不忍闻。国破家一火,标记着“奥秘规模”在历史剧变中解体的气运。

吴研东谈主《恨海》(光绪三十四年,1908)

《恨海》以白描见称,而对女主角张棣华的心理描写最为感东谈主,其手法在近代演义中具始创道理。在表面方面《恨海》也穷困残暴。吴趼东谈主宣称“东谈主之多情,系与生俱来”,“忠孝大节无不是从情字生出来的”。这仿佛重现了晚明时刻冯梦龙的“情教”说,把宋儒的“天理”、“东谈主欲”的形而上架构倒置过来,以心思作为理义的基础。但吴趼东谈主又说:“至于那儿女之情,只能叫作痴;更有那无须用情,不应用情,他却浪用其情的,阿谁只能叫作念魔”,并非难“好多写情演义,竟然不是写情,是在那里写魔,写了魔,还要说是写情,真的笔端邪恶”。这种反过来要求阻止心扉的发扬,可看作在国难当头之际强调演义家的谈义功绩,不止谈出了“情教”必须受到当代国族遐想及构筑的制约。

与《恨海》不同,《玉梨魂》描写寡妇梨娘与后生家庭造就梦霞的不伦之恋。同处一屋,却不碰头,通过梨娘之子为两东谈主传递书信,于是互诉心扉,爱恋愈深,海浪迭起,泣血饮泪,死而方休。《玉梨魂》看似莫得抵触“发乎情,止于礼”的古训,但是照吴趼东谈主的主见,这部演义是重新至尾腐朽情“魔”。徐枕亚这样“写情”,实是“写魔”,其“笔端邪恶”难以谈里计。

《恨海》与《玉梨魂》相通以清末为布景“写情”,但写法大相迳庭。两者面对不同的历史氛围与问题,须知足不同读者的期待,因此在东谈主性与公、私规模,演义的社会内容与审好意思格式等方面,骨子上在清末与民初之间划出一谈深痕。在清末处于国将不国的危急时刻,个东谈主与家庭变得不足为患,对于吴趼东谈主来说,在告成描写国破家一火时,要求对心思加以阻止;除了谈德决策,他别无采用。在《玉梨魂》中,故事发生在远隔尘嚣的州里,把国族危一火推至前景,其实是一种隔断手法。梦霞和梨娘那样坠入爱情的平川而不知自拔,那是很是个东谈主中心的,而在民初读者眼中则合适情理;因为合理,东谈主同此心,遂产生精深的社会效应。

《玉梨魂》中厚情的梦霞天然是“伤感—艳情”文学的衣钵传东谈主,但他从先弁言情演义的才子脱胎却换骨,更与晚清狭邪演义的风骚纨绔迥异;他是个有志后生,谈德崇高,感受时间风潮,“弃旧业,求新学”,毕业于新型学校。他穿着丽词艳藻的外套,骨子里是个当代新东谈主,对爱情猖獗专一,已受西风熏染,就自强门庭、追求空想这少许来看,已是当代文学中飘浮知识分子的原型,与自后柔石《二月》中的萧涧秋颇有酷似之处。有好奇的是,终末梦霞投身武昌篡改,捐躯战场,此乃徐枕亚挑升向辛亥篡改致意之笔,关联词对梦霞的英豪东谈主格的升华,不止为他的“痴”、“魔”正当化,骨子上塑造了一种“共和”东谈主格——集风骚文华、谈德空想与篡改爱国于孤单,亦然南社文东谈主的共同真谛。但是梦霞献身篡改是为了酬谢梨娘的爱;在这里,吴趼东谈主所谓“忠孝大节无不是从情字生出来的”倒可读作一个脚注。这部演义可说是“恋爱+篡改”类型,其内涵与1920年代末流行的“篡改+恋爱”演义自是不同。

再来看梨娘,演义叙述她乘梦霞不在时去他房中,留住一帧她的画像,“画作西洋女子装,花冠长裙,手西籍一本,风致嫣然”。效法西女装饰,在那时并不鲜见。梨娘接受了新莳植,恰是在洋化“解放”念念潮冲击下,其“枯井”激起海浪。天然,当天的读者为她不可冲决封建陷阱而感到可惜,的确,这不仅体当今《玉梨魂》中,亦然徐枕亚本东谈主的要害所在,其中蕴含其保守文化政事。不外笔者重在历史解密,最初诉诸戚然的阅读而试图参预历史眉目。咱们不禁要质询为作者刻意营造的“奥秘规模”的意涵偏激功能--那不是一个鲁迅式的“铁房子”,而是一个自主自律的空间,其中恣肆展示了男女主东谈主公的儿女私交。梨娘坚意守寡,并非受到旧家庭的收敛;崔父身为一家之主却充耳不闻,不像民初好多演义揭露家长专制而变成的解放恋爱悲催。《玉梨魂》也永恒具有这样的张力:作者刻意渲染这一爱恋的悲催性,充分调整传统抒怀资源为两东谈主热烈的爱情纠缠制造阵阵迷障与震撼,引向至死不竭的悲催气运,其限制却促使东谈主们质疑封建礼教的合感性,由是画虎类狗地叫醒年轻一代对于解放恋爱的憧憬与追求。这样的限制或出乎徐氏料想之外。

《玉梨魂》极其讲究格式好意思,这亦然由“篡改”转向“共和”的某种标志。1902年梁启超发动“新演义”畅通,宣称“演义为文学之最上乘”,其确凿搬用异邦阅历,对于中国文学步骤是一种强制性介入。1905年黄节、邓实创办《国粹学报》,刘师培、章太炎等在该刊敷陈了以汉语为主体的文学表面,南社文东谈主激澜扬波。这一国粹念念潮无疑具某种保守性格,但如学者对于《国粹学报》的沟通指出,这种保守性并非抱残守缺,而是与当代价值辩证互动的。要是照刘师培把六朝骈体视作“著作正统”的说法,那么《玉梨魂》以演义格式作念到了这少许,以“纯文学”格式奠定了演义在当代文类步骤中的至尊地位。徐枕亚于1917年加入南社。南社文东谈主拥护反清篡改,并饱读励汉族的文化回话,一个基本不雅点便是汉语自己是中国历史和文化的载体,翰墨即文化;按这个逻辑,辛亥篡改的“光复”不仅为政事也为文化开辟了新纪元,要是“汉家威仪”需要好意思文表述的话,那么韵文可谓交上了华盖运,无怪乎孙中山等军政要东谈主发布晓示都要使用韵文文学,这也不错证明徐枕亚一片的演义因何能在民初死灰复燃,虽然它的雕残另有原因。

南社第一次雅会(1909年11月13日)

对于书信体的诈欺,夏志清已指出徐枕亚像里查逊一样富于时间前瞻,体认到“生计和文学中主不雅、个东谈主与奥秘阅历的方针”。自后徐氏把《玉梨魂》改写成《雪鸿泪史》(笔名《何梦霞日志》),更是一部日志体心理演义。哈贝马斯(Jürgen Habermas)在《寰球规模的结构转型》一书中称十八世纪欧洲为“书信世纪”,书信是“心灵的复制与造访”,“充满了作者的血和泪”,而这种喜爱心思的奥秘空间有其寰球性,里查逊的书信体演义《帕米拉》(Pamela,1740)畅销一时,其实“方针便是要成为受东谈主迎接的书信汇编”。《玉梨魂》的情况与之相似, 1917年,徐枕亚编辑了《花月尺牍》,内容模拟男女书信来去,与演义文学相似,也广受迎接,自后更无间重印。其中《约女郎某处相会启》、《赠相片与说部致女士书》、《约女士同往影相书》以偏激他约女士去看戏、吃饭等标题,不一而足,可见那时男女解放来去的寰球空间偏激奥秘换取方式。

《玉梨魂》新旧兼容,极具“世界性”(cosmopolitan)。但是这种世界性是被内化了的,接受洋化却不露印迹,首创出于天然。演义运行态状梦霞在月下看见梨娘:

梦霞胆骤壮,急欲起而窥其究竟。披衣觅履,蹑行至窗前,露半面于玻璃上,向外窥之。瞟见一女郎在梨树下,缟裳练裙,窈窱淑女。不施脂粉,而丰致清秀,立场舒适,凌波微步,自我抚玩。时正月华如水,夜色澄然,腮花眼尾,默契可辨,辱骂真梨花之化身耶?不雅其黛蛾双蹙,抚树而哭,泪丝界面,鬟低而纤腰欲折。……此时梦霞与女郎之距离,不外二三尺地。月明之下,上而鬓角眉尖,下而袜痕裙褶,无不了然于梦霞之眼中,乃二十余绝世佳东谈主也。梦霞既惊其幽艳,复感其痴情,又怜其珊珊玉骨,因何接受如许夜寒,一时魂迷意醉,脑海中骤呈无数不可念念议之状态。

如斯细巧的态状已卓越感官的局限,用周蕾的说法,是文学说话受到当代视觉技能化的影响。这在《玉梨魂》里有所暗意:“自此之后梦霞之耳竟成一蓄音器,每一倾耳而听,恍闻梨娘哭声,呜抽泣咽,嘤嘤咿咿,洋洋乎盈耳也。梦霞之目竟成一影相箱,每一闭目而念念,恍见梨娘东谈主影,褭褭婷婷,皆皆整整,闪闪然在目也。”“蓄音器”即留声机,这一段态状是暗用“影相箱”的限制。自十九世纪后期由于传教士对西方科学知识的无间传播,对于大多中国东谈主来说,念念维由脑子所主管,而图像透过眼睛投射在脑中荧幕之上,还是成为学问,而“脑海中骤呈无数不可念念议之状态”这一句也能证实这少许。像《玉梨魂》这样的文本显示了外来科学知识如何运作于心扉结构之中,而文学的抒怀传统又如何市欢视觉技能而变成叙事的变革。

三、哀情、香艳与共和政事

周作主谈主、钱玄同说《玉梨魂》与“国粹”关联,此说没错,但是把它说成是袁世凯称帝“因循”的合谋则与历史不符。事实上在反对袁氏的报纸中数《民权报》最为强烈。徐枕亚是该报记者,其后在1914年发表的《水族篡改记》可见其抗议“专制”的立场。再说,《玉梨魂》从1912年起在《民权报》上连载,那时袁的“因循”公论尚无足迹。更进军的是:为何《民权报》一边声讨袁世凯,一边无间连载像《玉梨魂》、吴双热《孽冤镜》和李定夷《霣玉怨》之类的鸳鸯蝴蝶派演义?照一般意会,这类“哀情”或“艳情”演义对“篡改”只会起腐蚀作用。关联词贯串这两者的不是别的,恰是“共和”理念以及对东谈主性的雄厚。

《民权报》

《民权报》在饱读譟“篡改”时,真实忧虑的是“共和”的气运。是以那些著作一面声言要用武力强迫袁世凯,一面说那不是“篡改”,也毫不会动摇“共和”的根基,铮铮誓词其方针在于竣事“专制”,尽一切所能保卫“共和”的效果,为东谈主民增进福祉。文艺方面,戴季陶主张:“文艺的精神,纯是由天然特性而生之告成发扬,如自身有真实醒觉,或天然好意思感,由此醒觉好意思感,于无知庸碌间发为着述,然后所发扬者,为真为善。”另如《民权报》副刊主编蒋箸超,于1914年出书了“哀情演义”《蝶花劫》,亦然鸳鸯蝴蝶派立场,他说:“言情演义似与风化无裨,而哀情、艳情尤甚。是书借哀情题目阐发,其实不专为哀情而作。”这样说可知“哀情”、“艳情”演义并非为政教服务,而是个东谈主心思的天然表达,具“纯文学”性质。通过蒋着超、戴季陶和徐枕亚,很猛进程上体现了南社文东谈主在珍摄天然之情和好意思感精神方面的共同道趣,这与他们的政事现实沿途组成一种集体追求的空想东谈主格。

1910年代中期杂志新潮大多取文化保守姿态,以去篡改化为特征。主捏杂志的大多为南社文东谈主,辛亥之后他们但愿念念想和社会走上正轨,为共和的和平发展铺平谈路,沿着“国粹”的念念路,从事建构一种代表“光复”的文化主体。同期要求给东谈主心媾和德蓝本清源,指斥由于篡改与外来念念想所变成的社会失序、谈德沦丧等状态,也包括对某些篡改党东谈主的东谈主品及生计作风的动怒。今天咱们追念民初,不错发当今建构与共和国体荒芜的文化主体的发奋中,带有一种前所未有的民族自重感,如1914年9月《中华演义界》中一幅题为“世界明天之伟东谈主”的图片,可谓全心制作。该图为一个圆形,中国男孩居中心一个大圆里,其四周众星拱月般十二个小圆,男孩或女孩各占一圆,按照编号是英国、俄国、意大利乃至最末的日本。图中的中国男孩胖乎乎,微带笑脸,炯炯双眼充满自信。

《香艳杂志》主编王文濡在《新彤史小序》说:“自欧化输入,鸳侣平权、婚配解放之说喧腾于皮傅西学之口,而其毒乃浸淫于女界。”这里指斥“欧化”之“毒”,却不与袁世凯合流。王是南社成员,《香艳杂志》时时刊登柳亚子、陈去病等同东谈主作品,昭着具党派色调。在袁氏称帝前夜,杂志出现《筹安声中之女界》一文,说称帝将成事实,而“风闻所及,赞助者固多,反对者亦不少”,于是陈列“风闻”之言,一面勾勒了官僚阶层和旧朝势力歌功颂德,另一面女学生、商东谈主之妻及女叫花子等皆为行将失去的“解放”悲愤无已。此文未署作者,当是代表杂志身份,骨子上以曲笔发出“反对”之声。

《香艳杂志》以“保存国粹”为名,搜罗逸闻,编纂文件,以女性为中心。其中“新彤史”一栏专刊闺房名媛列传,大多由王撰写。她们诞生宦门世家,知书识礼,信守义礼,有的是反清革射中遭难者,怀抱抵拒专制的决心;也无不伤时感事,意气昂扬。

《香艳杂志》创刊号(1914)

人妖中国王文濡之是以写这些列传,天然是针对“欧化”之“毒”并力求为女性设置“懿行”楷模。照实她们投诚家庭伦理,但王氏不测回到昔时,反而对她们的“寰球性”,如接受新莳植、游学外洋以及积极参与寰球事务等方面鼎力揄扬。因此他反对“欧化”实属一种修正和调适,较昭着的是在《华吟梅女士传》中历数传主如何救父出狱、为响应武昌举义而促夫当兵,乃至加入参政畅通、拟组织女子军等功绩,是个重新至尾的篡改者。王文濡评曰:“女士之对于家国,对于社会,恳恳尽孝如斯,蹇蹇尽忠如斯,新旧谈德两无可疵……要其为和平派不为强烈派,于时论多所救正,功亦不鲜”。他对于“新”谈德也不反对,但是要摆平“旧”谈德,而所谓“和平派”可谓切中要害天机,浮现了王的非激进主义辩驳准绳。

而这些列传突显出一种新的主体建构,这些女性自决自律,是具有当代意志的个东谈主——和徐枕亚笔下的梨娘所具的主体性一脉重叠,而《香艳杂志》去篡改化的限制,为女性开辟了更为开阔的日常当代性空间,如每期刊登的相片所示,好多知识女性浮现于公众视域之中,在各地从事莳植、文学、好意思术、医务等功绩,从传统走向当代,一步步雠校的脚印似更为确凿。杂志也为她们提供了发声空间,其中不乏“女界伟东谈主”的豪言壮语。而杂志的两位女剪辑,“鬘华室主”徐婉兰和“对等阁主”俞佳钿,有她们的诗话或条记专栏。

“新彤史”专栏属于主编登台说法,正面宣道,仅仅杂志一部老实容。其余围绕“香艳”这一杂志品牌,模样宽阔,包括诗文、演义和翻译。其所展示的奥秘性与“新彤史”所强调的寰球性恰是女性主体建构的一体之两面。

好奇的是,这本杂志以严厉声讨“欧化”为敕令,关联词恰恰对法国巴黎的“淫奢”风俗情有独锺,如先容花都流行的“裸足”、“时装”,以及女性如何保捏好意思容和肉体等。从这些方面看,该杂志是保守是有限的,事实上是新旧杂陈,也不乏拥抱当代的姿态。

四、女性主体与奥秘文学

民初女性杂志高贵兴起,这一奇不雅自后似不曾重现过。除《妇女时报》和《妇女杂志》以文化为主,《女子世界》、《香艳杂志》、《眉语》与《莺花杂志》皆为文学杂志,尔后两种由女性剪辑。要是像“新彤史”所强调的“寰球性”未免给女性施加了新的时髦规训,那么《眉语》与《莺花杂志》中的女性主体及“奥秘规模”的建构是更具女性本位的。民初的文学现实,不论以“艳情”如故以“香艳”为标榜,异曲同工地承传了古典抒神气度。民初的这些杂志不再警钟长鸣,不爱武装爱红装,回到了“情”的原点。好奇的是在清末成为女性楷模的是罗兰夫东谈主(Marie-Jeanne Roland)、苏菲亚(Sofia Perovskaya)、秋瑾等,那么篡改成效之后,谁是新的楷模?她们应当有若何的追求?那里是女性主体的家园?

《莺花杂志》第一期注销主编胡无闷的相片,闺秀步地,衣服高领时装模样。1916年头《余兴》杂志上有她的一篇小传,说她“本世家女,滋长燕京”,“其所着《奁艳丛话》一书,尤为海内所推重”。另外她演出京剧花旦,有一副好嗓子,“在京时偶一演出,一声河满,震荡全场,喝彩之声,振于屋瓦”,1915年2月,胡无闷在上海群仙茶园登台演戏,报纸称她为“世界著名文学闺秀”,“精于音律,工串青衣,远胜梅兰芳、王瑶卿数倍”。告白修辞不无夸饰,但能连演三夜,戏目不同,应当有点真功夫。

《莺花杂志》第一期所刊胡无闷相片(1915年第1期)

《莺花杂志》第一期《剪辑冒失》曰:“本杂志取唐东谈主诗‘莺花不管兴一火恨’句,命名为‘莺花杂志’。”杂志编者僵李代桃,自比“莺花”,成心远隔政事。更值得玩味的是第二期上一张赤身好意思东谈主图,题诗曰:“一笑相倾国便一火,何劳防碍始堪伤;小怜贵体横陈夜,已报周师入晋阳。”与“莺花”一样触及兴一火的话题,相通以女性不雅点变成主客体错位。所谓“一笑相倾”,乃赞好意思倾国倾城的女性力量,而真实“堪伤”与“小怜”的应当是作为捐躯品的“贵体”,由是回转“朱颜祸水”的传统话语,杰出了女性本位的视角。

《莺花杂志》与一般男性创办的杂志不一样,毫无醒世发蒙的好奇,仅强调质料,似是一种纯艺术的取向。胡无闷以《奁艳丛话》一书有名,杂志也明确标示“香艳”倾向,由目次所见,如“香艳诗话”、“历朝宫词汇录”、“闺秀诗传”、“闺艳纪事”、“宫闱秘史”、“花丛轶事”等栏目,具有女性文学的意味,而编选也出自一种女性视角。明察某些作品如《幽欢词》、《幽会》之类,不乏情色描写。

从性别角度看,《眉语》更为强势,主编高剑华偏激作者团队主要为女性。频年台湾学者黄锦珠对于其中不错考实的十位女作者作了沟通,指出她们的作品重在发扬晚清以来未几见的“奥秘规模的情欲议题”,其中的“女性主体”是相配纠结秘要的。

《眉语》封面(1915年第2期)

《眉语》同东谈主主张女性从寰球规模撤离,关联词《眉语》并未全然诡辩女子的寰球性,如梁桂珠《同气连枝》里的女主东谈主公独自远赴重洋,饱经风雨学习好意思术,又周游各国,誉满域外。吴佩华在《怎当他兜的上心来》中以流丽口语态状一双后生男女从情侣到幸福娶妻,为“解放娶妻”大唱颂歌。作者说:“近读欧西说部,竞尚描写,于平常情事中,寓警丽翰墨,曲曲传来,天然入圣。中国红楼、西厢诸大作,亦犹是也。”这样说其创作大约亦然中西文学交流的限制。

高剑华、许啸天佳偶俩把民国以来统统赖事归结为东谈主心碎裂、受到外皮眩惑而失却本初的雪白所致。因此解放婚配、学习西洋新事物是应当饱读励的,但需要以松懈的甘心去追求。从这少许看高、许两东谈主在《新情书》中自满佳偶恩爱,既合适《关雎》“乐而不淫”的古训,又相配洋派,对于中国文学传统来说拓展了文学奥秘空间。

五、余论:新旧兼备的文化政事

辛亥篡改成效不久,不少东谈主已在筹划明天,空想共和社会新步骤,最初要求规矩心态,消解仇恨,褪色篡改的利害之气。民初的都市杂志在很猛进程上起了这样的作用,这一排型意味着“心扉结构”的自我建筑偏激建设,其“奥秘规模”包括与暴力绝缘、援救创伤系念、调整传统与当代的干系,而“传统”阐发了为自身找到定力的功能,其中咱们可发现明清以来文学“情教”的延续,从江南地缘来说,南社文东谈主实为合适东谈主选。这一“情教”与外来不雅念熔铸成一种新的爱与好意思的典律,蕴含对等、解放与民主,藉此体现一个当代“东谈主”的不雅念,这少许亦然辛亥篡改一举推翻四千年帝制,很猛进程上成为“东谈主”的不雅念的世界接轨的先决条目。

关联词,这在很猛进程上是重商主义、巨匠浪掷和都市昌盛机制为文化产业提供了基本能源,也促使知识身份和传统文化的篡改。本文所揭示的奥秘空间与寰球性在文学中的发扬,塑造了一种新的东谈主性不雅,骨子上响应了某一阶层的意志形态。与民初共和政事轨制的移植相对应,这一在半殖民上海所张开的文化景不雅很猛进程上跟从泰西都市的发展模式,尤其是十九世纪英国维多利亚时间对于中国乃至东亚各国的文化影响至巨。本文例举的南社文东谈主以及高剑华、胡无闷等名媛闺秀,皆属缙绅阶层,其文化分娩映射着哈贝马斯所勾勒的钞票阶层“表层建筑”的投影,亦然由自身的历史条目所决定的。民初上海文化全场地张开,充满高贵的篡改状态。

回到本文起原的“冤案”问题,本文已作了辨正。其实作为“章门弟子”的周作主谈主和钱玄同跟清末“国粹”或“因循”念念潮些许有点干系,并且既领悟《玉梨魂》、“艳情”等是“国粹”,为何却薰莸同器将它们与袁世凯“因循”扯到一块?箇华夏因殊为复杂。然而鸳鸯蝴蝶派从此职守恶名,在文学史上被行动走动对象。好奇的是,周在《日本近三十年演义之发达》中提到的“天然主义”作者田山花袋偏激代表作《蒲团》(即《棉被》),自后被尊为日本“私演义”的开山祖师而备受称谈。差未几同期出现以《玉梨魂》为代表的“奥秘文学”,包括其女性主体的发扬,应当是个进军而值得探究的文学状态。周作主谈主自后说他在《新后生》时刻的“意见”是对于“洪宪及复辟事件的反动”,并不可代表他“我方的真实的判断”,关联词这“意见”一笔褪色民初的文学现实,至今仍被不少学者奉为尺度。

另少许当今看来极其诡谲的是,1915年7月袁世凯批准成立“泛泛莳植沟通会”,即把上海的泛泛演义与杂志视作打击对象,其理由也为自后周作主谈主、钱玄同所沿用。居然1916年9月左证沟通会的审查答复,《眉语》以“猥亵”、“虚伪”等罪名而被明令停版,《香艳杂志》与《游戏杂志》也被列在黑名单上。据学者沟通,鲁迅起了相配作用。由此可见,《新后生》在发动“文学篡改”和“念念想篡改”之时,与北洋当局之间存在既矛盾又依存的错综干系,反而显出上海泛泛文学文化的民间特色,在政事与念念想双重压力下发展“共和”机制,为“市民社会”征战新的空间。

本文原载《当代汉文学刊》2017年第1期

有删省

详实请阅读原文

【作者简介】

陈建华,获复旦大学、哈佛大学文学博士。曾执教于好意思国欧柏林学院、上海交通大学,香港科技大学荣休莳植,现为复旦大学特聘讲座莳植,古籍所莳植,博士生导师。专著《“篡改”的当代性》、《篡改与格式》、《从篡改到共和》、《古今与跨界》、《雕笼与火鸟》、《凌波微语》、《紫罗兰的魅影》等;诗文创作《旧年夏天在纽约》、《陈建华诗选》、《浊世萨克斯风》、《午后的似锦》、《风义的吊问念》等。

主编:朱生坚

剪辑:张晴柔

运维:任洁

制作:小青